L'ISLE D'ESPAGNAC Le Domaine de Spanius

Date : Vendredi 01 juillet 2011 @ 17:52:51 :: Sujet : ANTIQUITE

L'ISLE D'ESPAGNAC

Le Domaine de Spanius

La Villa Gallo-romaine et l'Aqueduc de la Cité Arc en Ciel

Situation du site

La cité Arc en Ciel au lieu dit cadastral "Champs et Bois du Lac" se positionne à l'est de la commune près de la D699 appelée "Route de Montbron".

Avant son urbanisation, ces terrains vierges étaient recouverts de bois de chênes, bordés de champs cultivables et de prairies. L'endroit servait de pâturage et les animaux venaient s'abreuver à la source qui coulait à proximité. Avec le temps, la source disparut sous les alluvions et seule subsistait une zone de terres marécageuses. Pour les habitants de la commune cette nappe d'eau qui apparaissait périodiquement était connue sous le nom de "noue" ou encore "nauve ou nauza". C'est probablement à la nature de ce sol que le nom de "Champ et Bois du Lac" fut donné à ce lieu.

C'est ainsi que lors de travaux d'assainissement exécutés pour drainer ces eaux gênantes que ressurgit du passé, une source au débit régulier, la "Source Arc en Ciel". Celle-ci sourdait à 1m de profondeur. De nombreux ruisselets s'écoulaient en direction des habitations et il était impératif de solutionner le problème. C'est au cours de cette opération que furent mis à jour les vestiges archéologiques qui firent l'objet d'une fouille archéologique de sauvetage. Informés par M. Burgaud, adjoint au maire de l'Isle d'Epagnac et avec l'autorisation de M. Jean-Claude Besse, Maire de la commune et du SRA Poitou-Charentes, nous avons procédé à l'étude du site.

Participation aux recherches

Membres de l'équipe de fouille

Daniel Bernardin, Emmanuelle Faure-Gignoux, Bernard Fabre, Alain Texier, Claude Brège, Pierre Emmanuel Brège, Bernard Ramette, Julien Tardieu, Jacques Tardieu, Alain Mincet, Cindy Bretonnet, Nathalie Jousseaume, Delphine Jousseaume, Lucien Paysais.

Assistance Technique COMAGA

Jean Ben-Aomar, Eric Soulan (Relevés des Nivellements)

Assistance Technique Commune de L'Isle d'Espagnac

Bertrand Goïecoechea, Gérard Vedrenne, Philippe Andrieux, Jean-Claude Dulac, Stéphanie Bruneteau, Gérard Desvigne, Mari-Christine Serandon-Lassalle.

Entreprise Demesquita

Joël Varachaud, Bruno Rey

L’ISLE D’ESPAGNAC (Charente)

Cité Arc-en-ciel

La Villa Gallo-romaine

Et

l’Aqueduc de Champ et Bois du Lac

Le Site Archéologique

La cité Arc en Ciel s’est crée à l’est de la commune. La carte IGN nomme l’endroit « La Genévrière ». L’étude du site a été réalisée sur une surface de 50 m² mais il est probable que son étendue totale atteigne dix fois cette superficie. Cette hypothèse repose sur la nature des vestiges retrouvés, ainsi que sur les traces relevées dans d’autres parcelles du secteur lors de campagnes de prospections au sol.

Nature de la Découverte

C’est de façon fortuite que furent mis à jour, au cours de travaux d’assainissement, une canalisation en pierre et des vestiges de murs qui appartenaient à une ancienne villa gallo-romaine. Pour permettre un drainage des eaux de source qui passaient sous les habitations de la cité, deux tranchées, une au sud et l’autre vers le nord, furent creusées par les engins mécaniques. C’est au cours de cette opération qu’apparut le site archéologique.

De la villa antique, deux murs très abîmés ont été mis à jour. Le second monument était un aqueduc qui, faute d’avoir pu être étudié plus précisément, fut rattacher à la période médiévale.

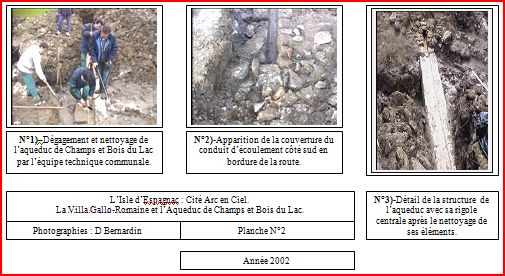

Réalisation de l’Opération Archéologique

Cette fouille de sauvetage porta principalement sur le conduit de l’aqueduc et les murs ruinés de la villa. Avant de commencer leur étude, il fallut procéder à un nettoyage complet de la canalisation. La terre fut retirée et le monument fut lavé à grande eau. Les autres points intéressants du site furent également dégagés afin de pouvoir en dresser les plans. Après ce travail, l’étude des monuments du site a pu commencer.

La Villa Gallo-romaine

Les vestiges de cette habitation antique étaient éparpillés un peu partout sur l’aire du site archéologique. Trois points principaux firent l’objet d’une attention particulière.

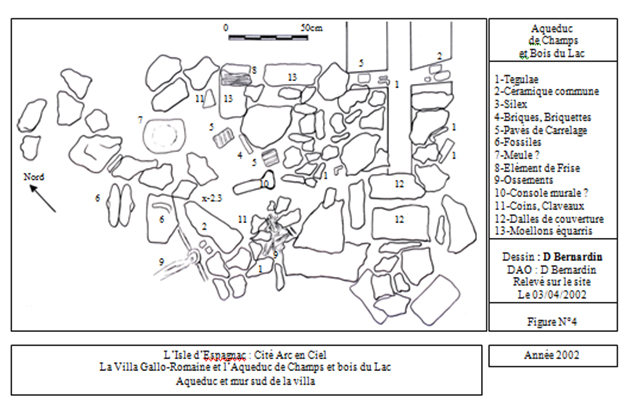

Le premier était un mur qui se trouvait au sud près de la route desservant le nouveau lotissement. Des moellons parfaitement équarris gisaient sur le terrain sur une longueur de 3,10 m. Ils délimitaient un mur qui ne put être étudié plus longuement car sa structure avait disparue. Le petit aqueduc le traversait dans sa largeur. Plusieurs pierres posées selon une certaine ordonnance indiquaient un assemblage technique et précis jouant un rôle prépondérant dans la solidité de l’édifice. Parmi les boutisses, demi-boutisses et pierres de calage, étaient mélangés à l’argile verte, silex, tegulae, tessons de céramique commune, pavés de carrelage, ossements et éléments sculptés.

Le second était un mur situé à l’est de l’aqueduc. La présence d’une couche de terre grise suspecte dans le flanc nord de la tranchée révéla la présence d’un mur également très endommagé. Quelques blocs équarris, posés en désordre sur plusieurs rangs s’étiraient sur une longueur de 3 m. En plusieurs points de la stratigraphie apparaissaient des os d’animaux, des fragments de tegulae et des silex. Ce mur semblait parallèle au précédent.

Le dernier mur longeait l’aqueduc. De nombreux blocs dont certains nettement équarris et proprement posés délimitaient les parois de la tranchée. De la céramique commune et des morceaux de tegulae étaient incorporés à sa structure. Un fait intéressant est à signaler. La solidité de l’ensemble de ces constructions était assurée par l’argile qui servait de lien. En période sèche, cet ouvrage montra combien il était solide car il était impossible de briser l’argile tant elle était dure.

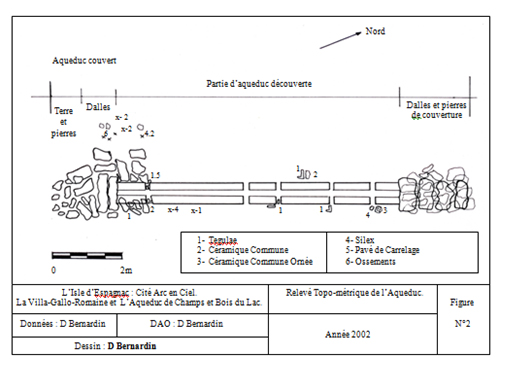

L’Aqueduc de Champ et Bois du Lac

C’est un monument s’étirant sur 12m de long. Il se présente sous la forme de longs blocs calcaires taillés dans la masse, creusés en U et mesurant 0,68m à la base et 30cm d’épaisseur. Les blocs n’avaient pas tous une longueur identique. Elle variait entre 0,65m et 2,57m. Il possédait une couverture de dalles plates, elle-même recouverte de petites pierres plates.

Dans cette dernière couche de pierres scellées avec de la terre et de l’argile, étaient calés des fragments de tegulae.

Les deux premiers blocs qui se trouvaient être à l’origine de notre découverte, étaient séparés par un joint large et évasé, formant un entonnoir. Cette particularité paraît avoir été volontaire. Peut-être a-t-on installé une canalisation de dérivation?

Ce joint était rempli de tessons de céramique et de tegulae qui ont pu être transportés par l’eau. Ils se seraient alors trouvés bloquer dans ce goulet étroit et l’argile aurait servi de colmatage donnant cette impression de joint fabriqué.

Presque tous les autres joints des blocs de l’aqueduc étaient calés de même façon, ce qui semble réfuter le caractère fortuit du remplissage du gros joint.

La stratigraphie de l’infrastructure montre que les blocs de l’aqueduc reposent sur un lit d’argile blanche / ocre, épais de 0,60m, avec incorporation de quelques pierres mélangées à des fragments de tegulae et de silex. Sous cette couche, une nouvelle épaisseur d’argile verte, pure, de 40 cm, reposait sur le sol géologique constitué d’une roche calcaire jaune et dure.

Presque tous les blocs de l’aqueduc portaient des traces obliques qui striaient les parois de calcaire tendre. Selon Jean-Claude Bessac, chercheur à l’UMR 154 du CNRS, Lattes, ces stries pourraient être les traces d’extraction de la carrière d’où proviennent ces blocs.

Le courant d’eau, creusé sous la forme d’une rigole au milieu de chaque bloc, est distant de 27cm de chaque côté. Sa longueur est de 14 cm et sa profondeur atteint 10 cm. La pente montre que l’écoulement s’effectuait du sud vers le nord. Les relevés de nivellement montrent que celle-ci suit une déclivité de 5,7 mm / m. Selon nos observations, on peut presque affirmer que l’écoulement fut creusé en tenant compte du calcul du débit de la source pour son captage dans l’aqueduc.

Le Mobilier

Il comprenait du mobilier lithique, des matériaux de construction, du mobilier domestique, des objets métalliques, des éléments sculptés et du matériel indéterminé usé par l’érosion de l’eau.

Le mobilier lithique comptait quelques silex, dont une lame retouchée. Ces pièces pourraient s’inscrire dans un contexte artenacien.

Les matériaux de construction se composaient de moellons équarris, de coins, de claveaux, de tegulae, de briques et d’éléments de pavage.

Le mobilier domestique comptait des tessons de céramique commune avec et sans décor, de la sigillée et d’un fond de vase à pâte marron. Des résidus de fonderie et des clous constituaient le mobilier métallique.

Les éléments sculptés se composaient d’un élément de frise décoré de cannelures érodées par l’action de l’eau et d’une pierre d’encadrement de baie ou de porte. Cette dernière portait en saillie, une colonnette ornée de cannelures. Une feuillure plate marquait l’encadrement. Plusieurs éléments très usées pouvaient se rapporter à une console murale et à un pied de meuble. Parmi les objets indéterminés se trouvaient des fossiles de vers et de défections animalières.

Conclusion

L’étude du site, même si elle souligne certains aspects de la nature du monument et son antiquité, ne dévoile pas tous ses secrets. Bien qu’il ait été relevé la présence de trois murs et ramassé un mobilier très intéressant mais malheureusement insuffisant, il n’est pas permis d’avoir une idée définitive sur le type de monument qui fut érigé à Champ et Bois du Lac.

Compte tenu de la présence de l’eau et de la qualité des vestiges recueillis, l’on peut émettre l’hypothèse qu’il existait ici une villa possédant peut-être ses thermes privés.

L’énigme reste entière pour l’aqueduc. Onze mètres de canalisation ont été étudiés et malgré tout plusieurs points restent en suspens. Le premier concerne le principe de sa construction. Il repose sur un lit d’argile, ce qui est un fait assez peu fréquent et montre malgré tout la solidité de l’ouvrage après tous les siècles passés. En effet, le profil longitudinal n’avait pas bougé d’un millimètre sur toute la longueur. Le mobilier retrouvé dans les joints aurait alors subi des pressions qui l’auraient écrasée. Hors il n’en était rien, ce qui laisse supposer qu’il était présent comme à l’origine de sa construction.

Toutefois, cet usage de remploi de matériaux était très fréquent et la matière première se trouvait en abondance sur le site. La villa gallo-romaine a peut-être fait place à un habitat du Moyen Age, auquel fut apporté des transformations et que l’on dota de « l’eau courante ».

Pour conclure, plusieurs périodes d’occupation du site se révèlent :

1) occupation protohistorique,

2) occupation gallo-romaine,

3) occupation médiévale,

4) occupation moderne.

Le bilan développé précédemment bien que mettant en évidence l’intérêt de la découverte conserve de nombreuses inconnues et incertitudes qui mériteront d’être vérifiées lors de fouilles archéologiques ultérieures.

(Responsable de l’opération : Daniel Bernardin ; en collaboration avec : Bernard Fabre, Emmanuelle Faure-Gignoux, Claude Brège, Matthieu Mounier, Alain Texier, Pierre-Emmanuel Brège, Alain Mincet, Michel Chauvin, Cyndi Brethonnet, Jean Ben Aomar, Eric Soulan, Bernard Ramette).

Bibliographie archéologique

Les Polissoirs Préhistoriques de la Charente

G. CHAUVET

Bulletins de la Société Archéologique et Histoire de la Charente

Année 1882

Villages fortifiés gaulois

Bulletins de la Société Archéologique et Histoire de la Charente

G. CHAUVET - FAVRAUD - RAMONET

1884 - 1894 - 1895

Le Camp de Recoux - Commune de Soyaux (Charente)

A. FAVRAUD

Bulletins et Mémoires de la Société Archéologique et Histoire de la Charente

Année 1899

Sépulture Préhistorique de L’Isle D’Espagnac

Bulletins et Mémoires de la Société Archéologique et Histoire de la Charente

M. PAYSAIS - M. RIQUET

1951 - 1952

Manuel d’archéologie Aérienne

Jacques DASSIE

1978

Rapport de sondage à la Grotte d’Entreroches et ses environs

Eric TRINKAUS - Kathryn MAURER TRINKAUS

Department of Anthropology

University of New Mexico

Albuquerque, New Mexico 87131 - Etats Unis

Juin 1983 - Février 1984

Occupation du Sol Gallo-Romain en Pays Chauvinois

Christian RICHARD

Mémoire - I - 1986

Thèse de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes - N° Section - 1985

Dirigé par Henri LAVAGNE

Carte Archéologique de la Gaule : La Charente

Christian VERNOU

1993

Les Aqueducs de la Gaule Romaine et des Régions Voisines

Edité par Robert REDON

Université de Limoges

Centre de Recherche A. PIGANOL

1997

Carte Archéologique de la Gaule : La Charente-Maritime

Louis MAURIN

1999

N° Site SRA : 09/1993

Magnac-sur-Touvre : Entreroches

Daniel BERNARDIN ~ Jimmy BERNARDIN

Lionel BERNARDIN ~ Florent BERNARDIN

N° Site SRA : 06/05/1994

Magnac-sur-Touvre : Entreroches

Daniel BERNARDIN ~ Jimmy BERNARDIN

Lionel BERNARDIN ~ Florent BERNARDIN

(Découverte réalisée en mars 1987)

N° Site SRA : 18/04/1995

Soyaux : Recoux - Font Noire

Daniel BERNARDIN - Bernard Fabre

N° Site SRA : 08/97

Soyaux : Champ de Tir d’Entreroches

Daniel BERNARDIN - Bernard Fabre

N° Site SRA : 05/02/98

L’Isle D’Espagnac : Les Groies

Daniel BERNARDIN - Bernard Fabre

N° Site SRA : 01/03/2001/16

Soyaux : Antornac - Le Penchant de Recoux

Daniel BERNARDIN - Claude Brège

Bernard FABRE ~ Michel SIMONART

N° Site SRA : 07/03/2001/16

Soyaux : Recoux - Les Petits Prés

Daniel BERNARDIN - Claude Brège

Bernard FABRE

N° Site SRA : 10/03/2001/16

Soyaux : Recoux - Les Prés de la Font

Claude BREGE ~ Matthieu MOUNIER

Daniel BERNARDIN

N° Site SRA : 18/03/2001/16

Soyaux : Petit Rochefort - Le Roc

Claude BREGE ~ Daniel BERNARDIN

Pierre-Emmanuel BREGE

N° Site SRA : 19/03/2001/16

Soyaux : Recoux - Les Petits Prés

Daniel BERNARDIN - Claude Brège

Bernard FABRE

N° Site SRA : 24/03/2001/16

Soyaux : Antornac - Les Champs des Terres Noires

Michel SIMONART - Daniel BERNARDIN

N° Site SRA : 25/03/2001/16

Soyaux : Antornac - Les Champs des Terres Noires

Michel SIMONART - Daniel BERNARDIN

N° Site SRA : 31/03/2001/16

Soyaux : Antornac - Champs de la Fontaine

Claude BREGE ~ Pierre-Emmanuel BREGE

Daniel BERNARDIN - Bernard FABRE

N° Site SRA : 08/04/2002/16

L’Isle D’Espagnac : Font-Chauvin

Daniel BERNARDIN ~ Claude BREGE

Matthieu MOUNIER

N° Site SRA : 01/02/2003/16

L’Isle D’Espagnac : Champ et Bois du Lac

Daniel BERNARDIN ~ Claude BREGE

Pierre-Emmanuel BREGE ~ Bernard FABRE

N° Site SRA : 02/02/2003/16

L’Isle D’Espagnac : Bourg de L’Isle - Fonderie de L’Isle

Daniel BERNARDIN ~ Claude BREGE

Bernard FABRE

N° Site SRA : 03/02/2003/16

L’Isle D’Espagnac : Bourg de L’Isle - Fonderie de L’Isle

Daniel BERNARDIN ~ Claude BREGE

Bernard FABRE

N° Site SRA : 04/02/2003/16

L’Isle D’Espagnac : Bourg de L’Isle - Fonderie de L’Isle

Daniel BERNARDIN ~ Claude BREGE

Bernard FABRE

N° Site SRA : 05/02/2003/16

L’Isle D’Espagnac : Bourg de L’Isle

Daniel BERNARDIN ~ Claude BREGE

Pierre-Emmanuel BREGE

N° Site SRA : 06/02/2003/16

L’Isle D’Espagnac : Bourg de L’Isle

Daniel BERNARDIN ~ Claude BREGE

Bernard FABRE

Bibliographie historique

Il était une fois L’Isle qui devient D’Espagnac

Copyright - F.J.E.P. - L’Isle D’Espagnac

4e Trimestre 1989

Albertine CADET-HEMARD - Serge GIGNAC

Jadis, Soyaux et Naguère

Marcel FORGEAT

Août 1993

Bibliographie des toponymes

Etudes Locales 1925 - Etymologie

J. TALBERT - Inspecteur d’Académie

Noms de Lieux des Charentes : Introduction à la toponymie

Jacques DUGUET

Editions Bonneton - Paris

Octobre 1995

Recueil des Lieux-dits de la Charente

Roger FACON

1965

Origine des Noms de Lieux en Limousin et Périgord

Abbé ARBELLOT

Edition du Roc de Bourzac

24150 BAYAC

1994 |