FLEAC Le Réseau Hydraulique de la Source de Bellejoie

Date : Jeudi 10 mars 2011 @ 09:14:22 :: Sujet : XVIIIe - XIXe Siècles

FLEAC - Bellejoie

Le Réseau Hydraulique de la Source de

Bellejoie

Découvert en 2004 lors d'une prospection archéologique par M. Bernard et M. Steve Ramette, membres du GRAHT, le site de Bellejoie est un lieu agréable et enchanteur. Un magnifique ensemble hydraulique est installé au pied du hameau de villesèche et constitue une curiosité par sa conception technique et la vision esthétique qui s'en dégage.

Lieu de méditation et de cultes, nous devons à la gentillesse de ses propriétaires, Mme et M. Moreau, d'avoir pu en réaliser l'étude scientifique.

Membres du GRAHT ayant participé aux recherches :

Bernard Ramette: Inventeur du Site

Steve Ramette: Inventeur du site,

Daniel Brernardin: Archéologue Amateur Bénévole, étude scientifique,

Alain Texier: Archéologue Amateur Bénévole, Ingénieur Géologue, Etude géologique et hydrologique,

Bruno Deschamps, François et Christine Rousseau: Site Internet du GRAHT,

Nathalie Jousseaume: Saisie informatique du rapport SRA (Service Régional de l'Archéologie, Poitiers).

Etude Historique :

Mme Marjorie Moreau: Le logis et son Histoire,

M. Claude Moreau:Le logis et son Histoire.

Société Hydro Invest :

M. Squarcioni: Docteur en Science de la Terre, Géomorphologie, Hydrologie et Hydrogéologie.

Fléac

– Bellejoie (Charente)

Le Réseau Hydraulique de la Source de

Bellejoie

~~~~~~~~~~~~~~~~

L’ancienne métairie de Brantôme devient au

XVè siècle, le logis de Bellejoie. Arrosée par le ruisseau des Pradelles, la

source de Bellejoie a fait l’objet d’aménagements hydrauliques du XVIIIe s. au

XXe s.

Le réseau hydraulique de Bellejoie se compose

de plusieurs ensembles indépendants les uns des autres mais entrant dans un

cadre architectural commun.

Le premier est un réseau à usage domestique

et collectif. Le second est constitué d’aménagements cultuels avec une

récupération agricole placé sous la protection d’un saint.

Le réseau domestique comprend la source, un

canal, un grand bassin ayant certainement eu la fonction de vivier et un

lavoir. La fontaine monumentale est un ensemble hydraulique comportant :

- la fontaine avec son regard, un basin de

captage modifié à l’époque contemporaine ;

- des embellissements extérieurs, dont le

monument de la source surmonté d’un fronton triangulaire est un bel

exemple ;

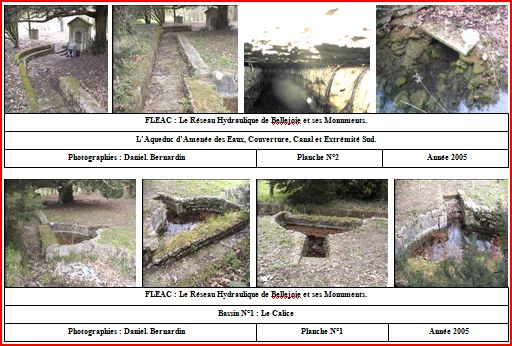

- un aqueduc d’amenée des eaux couvert et

souterrain, long d’une vingtaine de mètres ;

- une banquette et une allée ombragée

constituée par la couverture de l’aqueduc ;

- un bassin en forme de calice ;

- un bassin rectangulaire.

- Au-delà de ce bassin les aménagements

se prolongent dans la prairie. Un aqueduc au profil en V, mesurant environ 200

m, alimentait en eau un lavoir et

un bassin terminal.

Le caractère cultuel de la source se manifeste en deux points du site.

- La fontaine monumentale surmontée d’un fronton

triangulaire est encadrée par deux colonnes cannelées et coiffées de pilastres.

La façade est percée d’une alcôve en demi-cintre. Une tablette métallique

devait recevoir la statuette du saint sous lequel était placée la source. Sa

tête était placée à hauteur du sommet de l’alcôve, dont les joints des pierres,

rayonnants, formaient une auréole. Au-dessous de cette alcôve, l’eau de la

source jaillissait et s’écoulait dans une vasque creusée au pied de l’édifice.

De nos jours l’eau se déverse à l’intérieur d’un bassin protégé par un coffre

de zinc.

- Le bassin en forme de calice associé au

monument de la source confère au site l’aspect cultuel que nous lui supposons.

Si sa forme est sans équivoque, la construction est assez irrégulière. Un

escalier de 6 marches descend dans le bassin profond de 0,75 m. Il est légèrement

décalé de l’axe symétrique. La largeur du bassin atteint 2,80 m. Cet édifice

champêtre nous laisse penser qu’il a pu être utilisé comme baptistère. Outre

cette fonction nous soupçonnons le site d’avoir fait l’objet de pratiques

populaires anciennes consistant à placer les bêtes, les récoltes et les fidèles

sous la protection du saint de la source. (Responsables

de l’Opération : Daniel Bernardin – Alain Texier – Bernard Ramette).

Bibliographie

Quelques Légendes et Anciennes Pratiques

de la Charente

Huitième Congrès Préhistorique de France

M.A.

FAVRAUD

1913

Reste du Culte Des Divinités Topiques

dans la Charente

Bulletin de Ste Archéologique et

Historique de la Charente

Année 1882

Réalisation d’une chaussée à 4 voies à

Fléac

Impact sous les écoulements vers Bellejoie

Rapport

P. SQUARCIONI

HYDRO

INVEST

1991

Crédit

Photos

Daniel BERNARDIN

Bernard RAMETTE

Alain TEXIER |