ANGOULÊME Ilot Saint-Joseph Puits Médiéval

Date : Lundi 07 mars 2011 @ 19:45:54 :: Sujet : MOYEN AGE

Angoulême

Puits Médiéval, Ilôt Saint-Joseph

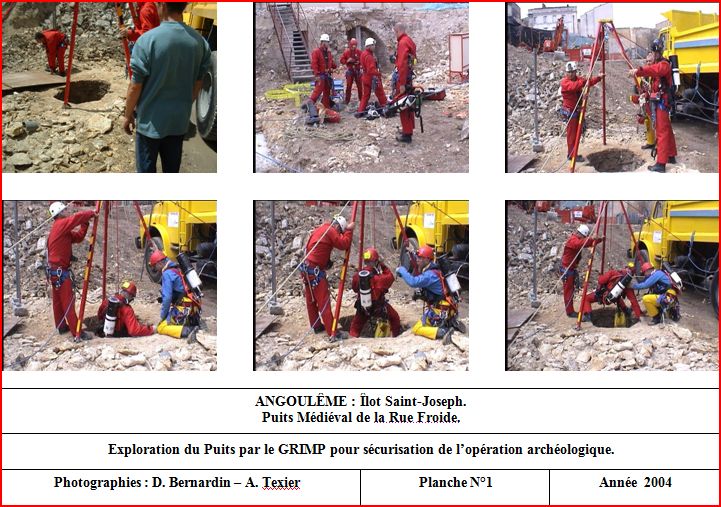

Cette opération archéologique se déroula en Juillet 2004. L'équipe de recherche qui participa à cette exploration se composait de Mme Nicole Lambert, ingénieur d'étude au SRA (Service Régional de l'Archéologie de Poitiers), plusieurs membres du GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d'Interventions en Milieux Périlleux), unité spéciale du Corps Départemental des Sapeurs Pompiers de la Charente, et de spéléologues de l'ARS (Association de Recherches Spéléologiques) de La Rochefoucauld.

Cette opération de sauvetage se déroula suita à la découverte inopinée du puits pendant les travaux de terrassement de la zone urbaine du vieil Angoulême dite "Ilot Saint-Joseph". Alerté par le SRA, il fut décidé de monter rapidement une expédition pour descendre au fond du puits et en faire l'étude archéologique.

Les intervenants qui participèrent à cette exploration du monument furent:

Responsable SRA:

Nicole LAMBERT: Ingénieur Etude.

Membres du GRAHT:

Daniel BERNARDIN: Président du GRAHT, Archéologue Amateur Bénévole, Etude Scienttifique,

Alain TEXIER: Ingénieur Géologue, Géologie-Hydraulogie,

Emmanuel CAZE: DEA Histoire des Civilisation, Etude historique et bibliographie,

Jean BEN AOMAR: Techniques Hydrauliques, Agent de Maîtrise COMAGA,

Christine et François Rousseau: Site Internet du GRAHT,

Bruno Deschamps: Site Internet du GRAHT.

Membres du GRIMP:

Cyril LELONG: Responsable Sécurisation du site,

Luc CHOBARD: Sécurisation du site,

David GEAY: Sécurisation du site,

Stéphane ROBERT: Sécurisation du site,

Cyril BLOTIERE: Sécurisation du site.

Membres de l'ARS:

Gérard FERSING: Président de l'ARS, Sécurisation du site,

Christian DUPRE, Sécurisation du site,

Jean-Michel DEVESNE, Sécurisation du site,

Mathieu DEVESNE, Sécurisation du site.

Membre du Groupement Spéléologique:

Michel ROUYER: Sécurisation du site.

ANGOULEME

Ilot

Saint-Joseph

Puits Médiéval

Localisation

IGN et cadastrale

Situation du site

Le

puits de la rue Froide est creusé sur le plateau de la ville d’Angoulême appelé

le « Vieil Angoulême ». Le site archéologique est proche de la place du Minage.

Au XVIIIe siècle cette place publique

était occupée par une halle couverte. Ce quartier très commerçant était jalonné

d’hôtels particuliers et de maisons cossues qui appartenaient à la bourgeoisie

de l’époque. La rue Froide était séparée de la halle du Minage par un pâté de

trois maisons nommé « Isle de Daran ».Cet îlot a aujourd’hui disparu.

Etude hydrogéologique

Ce

puits a une profondeur de 28 m. Il est creusé, sans cuvelage, dans le calcaire

blanc du Turonien supérieur. Les premiers mètres supérieurs sont constitués de

bancs décimétriques, et la partie inférieure est plus homogène. La patine gris

brunâtre qui recouvre les parois ne permet pas une description plus précise,

dans le temps limité dont nous disposions.

Vers

5 à 6 m de profondeur, un joint de stratification, centimétrique, incliné de

quelques degrés vers le Sud-ouest, laisse apparaître un écoulement d’eau, qui

ruisselle le long de la paroi. A ce

niveau, mais débutant environ un mètre plus haut, on observe un plaquage

d’enduit, manifestement appliqué manuellement, peut-être à l’aide d’une

truelle. Un échantillon de cet enduit, rosâtre, a été prélevé.

Le

fond est recouvert, sur plus d’un mètre, par des déblais tombés lors des

travaux, imbibés d’eau, sans matériel archéologique.

Selon

la carte géologique, la base du Turonien supérieur est située vers 75 m

d’altitude, ce qui fait que les calcaires du Turonien inférieur auraient à

peine été atteints. Il aurait été nécessaire de forer encore environ 35 m pour

rencontrer les marnes de la base de Turonien, constituant la barrière étanche

de la nappe du Turonien inférieur.

Le

fait que l’eau ne s’accumule pas au fond du puits montre qu’une infiltration

existe vers le bas.

Un

site historique : L’histoire religieuse

Le

quartier du Minage est élevé dans le chœur historique de la cité d’Angoulême. A

proximité furent exhumés lors de la fouille archéologique aux XIXe et XXe

siècles des vestiges protohistoriques antiques et paléochrétiens.

Le problème de l’eau à Angoulême

Le

ravitaillement en eau de la ville d’Angoulême a toujours été un problème majeur

pour la population et ses élus. Le puits le plus ancien retrouvé lors de

fouilles archéologiques en 1988 date de l’époque gallo-romaine. Dégagé près du

Palais de Justice, il était dans un très bon état de conservation. Il avait une

profondeur de 3 m et une nappe d’eau très importante reposait à une dizaine de

mètres de profondeur à proximité de celui-ci. Si plusieurs fontaines coulaient

au pied du plateau, l’eau était rare en ville et des charrieurs et charroyeurs

d’eau montaient celle-ci journellement dès le Moyen Age. C’était un métier très

pénible et bien que les hommes soient aidés dans cette tache par les ânes ou

les mulets, il n’était pas lucratif et suffisait à peine à nourrir leur famille.

Si

en temps de paix le ravitaillement était régulier en temps de guerre

l’adversaire possédait un avantage certains sur les assiégés. De ce fait la

ville était peu défendable face à un adversaire résolu.

En

1592, le maire de la Cité François le Musnier écrit :

«

La ville assise sur un rocher où il n’y a que quelques puits qui ne valent

guère avait besoin de « pèlerins » pendant les sièges qu’elle soutint ».

Jean

George en 1898 signale les puits les plus anciens dans un de ces ouvrages. Ils

sont au nombre de sept.

En

1791 dans les registres des taxes foncières furent recensés 50 puits en état de

fonctionnement. On conservait le souvenir d’une dizaine d’autres ainsi que de

quelques citernes d’eau. Dans son étude réalisée en 1989 le docteur James

FORGEAUD rapporte le résultat de ses recherches et déclare 32 puits en ville

dans le secteur qui nous intéresse.

La

moitié des puits de la ville d’Angoulême se trouvaient au cœur de l’ancienne

ville, dans le quartier du Minage.

En

1833, l’ingénieur Cordier amènera l’eau de la Charente sur le plateau de la

ville. Mais la pollution sera la cause d’un taux de mortalité effrayant. Il

faudra attendre le début du XXe siècle pour qu’Angoulême soit alimentée par

l’eau pure prise directement aux Sources de la Touvre, dans les résurgences du

Bouillant, du Dormant, de la Lèche et de la Font de Lussac.

Le puits médiéval de l’Ilot Saint-Joseph

Profond

de 28 mètres, il montre une ouverture oblongue située au niveau du sol.

Avant

de pouvoir effectuer l’étude du monument il fut nécessaire de constituer une

équipe pluridisciplinaire permettant de descendre dans un ouvrage de ce type.

L’Unité Spéciale du Corps Départemental des Sapeurs Pompiers de la Charente

(GRIMP), l’Association de Recherches Spéléologiques (ARS) basée à La

Rochefaucauld et le Groupe Spéléologique, partenaires du GRAHT (Groupe de

Recherches Archéologiques et Historiques Tolvère) furent contactés pour

participer à ces recherches et assurer par leur professionnalisme la sécurité

de l’opération.

Exploration

et étude du monument

L’étude

du monument

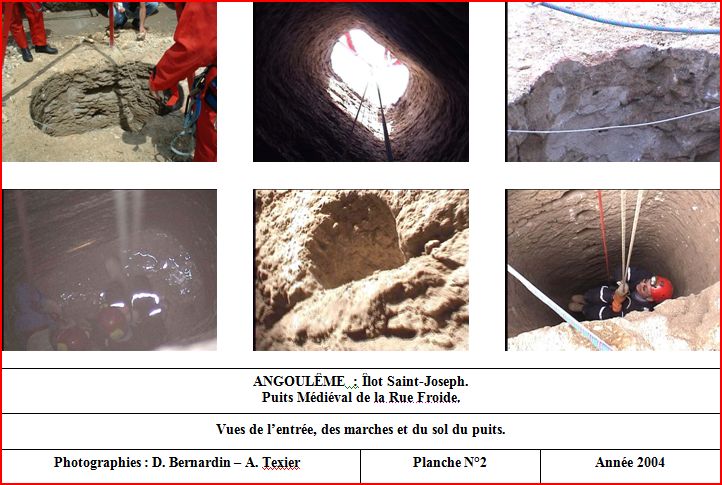

L’entrée du puits

Le

puits est ouvert au niveau du sol. Il ne montre aucune ornementation comme le

puits à colonne qui se trouve derrière ce qui était l’école Saint-Joseph.

Plusieurs puits de ce type existaient rue Vauban, rue du Soleil et à

l’intérieur de la clinique Sainte-Marthe.

Le puits de l’Ilot Saint-Joseph possède

une ouverture oblongue régulière et proprement taillée. Il devait se trouver

dans une cour ou une pièce pavée comme le laissent supposer les traces d’enduit

rougeâtre et les morceaux de pavés ramassés sur le sol tout autour.

Il

a été creusé minutieusement car les parois sont parfaitement parallèles. Les

dimensions de l’ouverture sont : 1,50 m de longueur et 0,93 m de largeur.

Les marches

Elles

ont été taillées dans l’épaisseur des parois calcaires à intervalles assez

réguliers. Creusées de chaque cotés, elles se font faces au milieu de chacune

des parois. Elles se succèdent les unes sous les autres à étages successifs

suivants les étapes du creusement dans la profondeur du puits. Chacune des

parois est percée de 63 marches, creusées à intervalles réguliers de 30 à 40 cm

les unes sous les autres. Ces marches ont été taillées à l’aide de pie jusqu’au

fond du puits

Le fond du puits

La

surface du fond est identique a celle de l’ouverture. Lors des travaux de

destruction des bâtiments de l’ancienne école Saint-Joseph une grosse quantité

de matériaux est tombé sur le sol du puits. Cette couche représente une

épaisseur de 1,10 m à l’est et 0,70 m à l’ouest. Une grosse dalle plantée

debout légèrement inclinée gênait le déplacement.

Il

ne contenait aucune eau rappelant son ancien usage, car si cela avait été le

cas, l’eau aurait remonté au dessus de ce niveau artificiel et l’exploration se

serait arrêtée là. L’assèchement du puits provenait d’une autre cause.

L’assèchement

du puits

Après

l’exploration du puits il nous restait à comprendre qu’elle avait été la ou les

raisons de cette situation insolite.

La

réponse vint quelques jours plus tard après enquêtes et recherches

bibliographiques. Plusieurs documents administratifs nous éclairent sur la

création du futur chemin de fer.

Après

une longue délibération, le Conseil Municipal d’Angoulême, le Conseil Général,

les Députés de la Charente et le Conseil Général des Ponts et Chaussées

s’accordent sur le tracé par l’Houmeau du tronçon de la ligne

Bordeaux/Angoulême et le percement du tunnel sous la ville. Les travaux de

construction de la ligne débutent en 1845, ceux du tunnel en septembre 1846.

Deux milles ouvriers comment a creuser le plateau d’Angoulême à chaque

extrémité. Inauguré le 22 novembre 1846, la révolution de 1848 retardera la

bonne marche des travaux. Un autre phénomène naturel passé inaperçu va entraver

l’avancement des travaux. Les ingénieurs chargés de leur exécution durent faire

face aux nombreuses infiltrations d’eau provenant du plateau. Le percement du

tunnel ouvert dans le socle rocheux à la dynamite fissura le bouclier de roche

retenant les nappes d’eau et de nombreuses failles laissèrent couler bientôt

l’eau vers le tunnel. Certains puits furent bientôt asséchés et les

propriétaires des terrains situés au dessus du tunnel et dans les rues du vieil

Angoulême eurent la désagréable surprise de se retrouver sans eau. De nombreux

procès furent engagés contre la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.

Un ouvrage retraçant la construction du

Chemin de Fer de nous éclaire sur ces travaux gigantesques.

<<

…Nous avons été avec le directeur voir le tunnel sous la ville (côté du midi).

C’est un ouvrage monstre ; chaque ouvrier porte une lampe ou « chaleuil » à la

main pour aller et venir, qu’il pose ensuite près de son ouvrage.

Il est parti un coup de mine violent

pendant que nous y étions. Les uns coupent le rocher, les autres maçonnent ou

plutôt posent les pierres de la voûte toutes disposées d’avance au dehors et

que traîne souvent ou pousse sur un petit wagon et en assez grande quantité un

seul homme qui, au retour, amène au dehors les débris…….Le tunnel de ce côté,

est percé sur une longueur d’environ 240 mètres….

On y marche sur des bois où sont de

petits rails sur des planches superposées ; on trouve le terrain mouillé. L’eau

d’un puits qui pénètre est dirigé par une large dalle vers un des côté où elle

trouve sa direction par un conduit au dehors ; il est environ 200 mètres avant

la voûte…>>

Comme nous pouvons le constater, bien

avant que le percement du tunnel ne soit achevé, les premiers problèmes

d’infiltrations d’eau provenant de puits situés en ville causaient des soucis

aux ingénieurs du chemin de fer. En effet le manteau calcaire du plateau

d’Angoulême fissuré par les tirs de mines laissait passer l’eau des nappes

phréatiques qu’il renfermait.

Les

eaux des puits situés sur le plateau glissèrent vers le bas du plateau et le

puits de la rue Froide creusé dans le sous-sol de l’Ilot Saint-Joseph subit le

même sort que les autres. Telle est la raison de son assèchement.

Conclusion

L’exploration

du puits de l’Ilot Saint-Joseph n’a malheureusement pas livré toutes les

informations souhaitées. L’encombrement du fond du puits par les déblais a gêné

la lecture du monument et la chute des matériaux a certainement endommagé les

vestiges qui pouvaient résider au fond. Cet inconvénient majeur est regrettable

car nous étions susceptibles de recueillir des éléments de céramique qui

auraient grandement contribués à la connaissance du site.

Néanmoins

l’opération n’est quand même pas un échec car elle nous a mis en présence d’un

monument possédant une architecture intéressante. Elle nous a éclairé sur

l’histoire du quartier du Minage et nous a montré les conséquences de l’impact

humain sur son environnement.

Le

creusement du puits, son étanchéité et son assèchement, nous renseignent malgré

tout sur la vie et la mort de cet ouvrage médiéval.

Le

puits de la rue Froide et quelques autres resteront à jamais asséché. Après

plusieurs siècles d’activité ils nous rappellent les problèmes que

rencontrèrent les habitants du plateau et ceux résidant sur les bords de la Charente.

Pas assez d’eau pour les uns, trop pour les autres, erreurs humaines et

conséquences naturelles annonçaient déjà pour l’époque les prémices des

catastrophes écologiques à venir.

(Responsables de l’Opération : Nicole

Lambert, Daniel Bernardin, Alain Texier).

Bibliographie

Bulletins et Mémoires de la Ste Archéologique

et Historique de la Charente

Le Quartier du Minage

Dr James FORGEAUD

1986 – N° 2

Bulletins et Mémoires de la Sté Archéologique

et Historique de la Charente

La Place du Murier et ses environs

Dr James FORGEAUD

1987 – N° 1

Bulletins et Mémoires de la Sté Archéologique et Historique

de la Charente

Le Château, le Chatelet, la Petite Halle et la Porte Chandos

Dr James FORGEAUD

1987 – N° 2

Bulletins et Mémoires de la Sté Archéologique et Historique

de la Charente

Le Problème de l’eau à Angoulême avant 1833

Dr James FORGEAUD

1989 – N° 3

Bulletins et Mémoires de la Sté Archéologique et Historique

de la Charente

Projets de Rues et Places de l’Ingénieur GEORGET sur son plan directeur

de 1792

Dr James FORGEAUD

1990– N° 1

Angoulême Balcon du Sud-Ouest à travers les âges

O. CHABANNAIS

1938

N° 33 Nos Deux Charentes – Les Cinq Gares d’Angoulême

Henri LE DIRAISON –

Christian GENET

1986

Chemin des Fer de Charente au temps de la Vapeur

Henri LE DIRAISON – Yvette RENAUD

1996

Crédit Photos

Alain Texier,

Daniel Bernardin

|