| Accueil Support Contact | [Visiteur du Graht - Connexion] |

|

TEMPLIERS, COMPAGNONS DES DEVOIRS ET PELERINS EN TERRE SAINTE

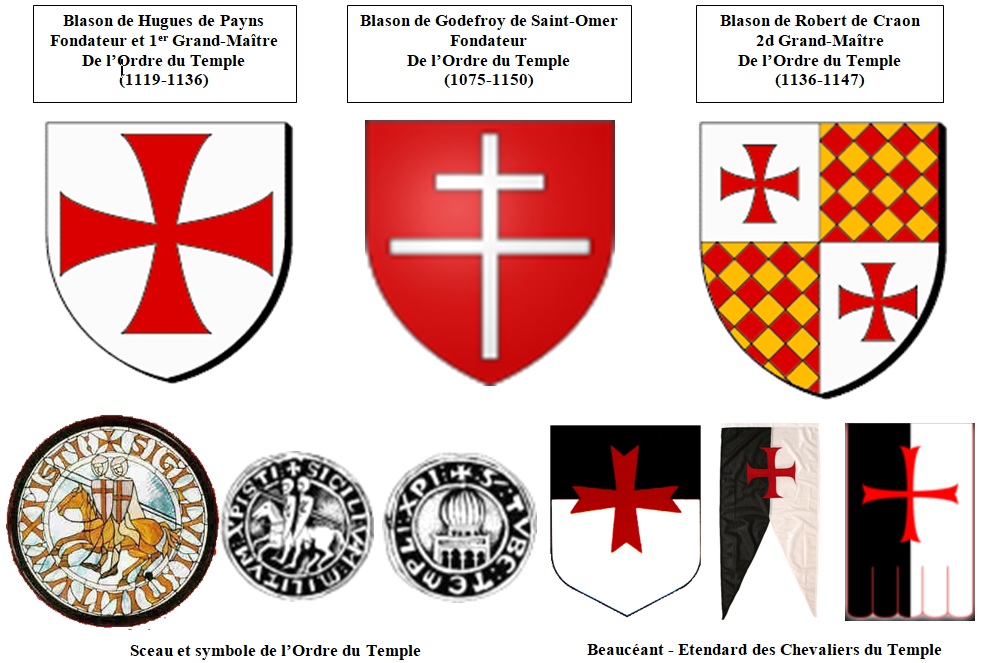

PREAMBULE Il n'est pas dans notre propos de créer un nouveau site sur les Chevaliers du Temple, pour cela il existe suffisamment d'ouvrages et de sites intéressants ou le lecteur trouvera tout ce qu'il désire, non, notre but est de parler d'une page d'histoire de notre département ou des hommes s'engagèrent pour des contrées lointaines en partant d'Angoulême ou de la Charente. C'est pour cette raison, que pour planter le décor, nous commençons notre article par rappeler le nom des deux fondateurs de l'Ordre du Temple, Hugues de Payns, Godefroy de Saint Omer et de son deuxième grand maître, Robert de Craon, qui avant de diriger ce grand ordre chevaleresque vint en Charente pour un projet de mariage qui échoua et changea sa vie. La création de l'Ordre du Temple changea les mentalités durant plusieurs siècles. Il fut à l'origine de la création du compagnonnage et un élan de foi transporta des millions d'individus dans des contrées lointaines, desquelles ils ramenèrent non seulement, un savoir faire architectural, mais aussi des coutumes pèlerines (Mains de pénitences, mains de pèlerins) qui se propagèrent à toute l'Europe, ainsi que des objets reliquaires qui nous racontent leur histoire tourmentée et merveilleuse.Attributs Vestimentaires et Militaires des Templiers Le Sceau des Templiers "Sceau de Pauvreté", car il porte deux chevalier sur une seule monture associé à la croix du Temple, peut-être Hugues des Païens et Geoffroy de Saint-Omer, les deux fondateurs de l'ordre. Toutefois, cette hypothèse est peu vraisemblable car les articles 33 & 34 de la règle de l'Ordre sont précis, ils précisent que chaque chevalier Templier doit avoir au moins 1 cheval et 1 écuyer. La règle indique qu’il est d'ailleurs préférable que le Templier possède trois chevaux. Néanmoins le sceau qui serait apparu vers l’an 1124 car il est attesté officiellement en 1156, par le maitre Bertrand de Blanquefort qui le fait sien, rappellerait la création de l'Ordre et ces deux fondateurs. En effet, avant que l'ordre soit créé, il était dit que Hugues de Payns et Godefroy de Saint-Omer étaient si pauvres, qu'ils n'avaient qu'une seule monture pour deux. De là viendrait le symbole des templiers que l'on peut apercevoir sur nombre de leurs sceaux. Mais cette dernière supposition, nous parait être qu'une énième légende concernant les Templiers, car comment deux chevaliers appartenant à la vieille noblesse auraient-ils été sans ressources. Cette supposition n'est qu'une nouvelle invention légendaire destinée à entretenir le mystère qui entoure l'Ordre depuis sa disparition en 1307. Le Gonfanon "Beaucéant" L’étendard ou gonfanon des Templiers, est souvent appelé "Baucéant". Celui qui le porte est denommér le "Gonfanonier". Il ne doit en aucun cas le baisser, ni le perdre, car c'est un immense honneur que de le porter, pour un Templier. Cet étendard stimule l'ardeur des chevalier du Temple et il leur interdit de reculer où de demander grâce au combat. Ils doivent combattre jusqu'à la mort. Ses couleurs se décrivent ainsi : "d'argent au chef de sable, à une croix de gueules". L'argent désigne la couleur Blanche et Le sable correspond au noir. Les gueules correspondent à la couleur Rouge. Le gonfanon recevra sa croix pattée de rouge, en 1145, des mains du Pape Eugène III. Le blanc du Baucéant symbolise la franchise et la bienveillance envers les amis, le noir quant à lui annonce de terribles guerriers aux ennemis ou encore les ténèbres après la lumière, la mort après la vie. On dit également que ces deux couleurs furent tout simplement choisies en l'honneur de deux ordres existants en France : les moines Clunisiens, habillés de noir et les moines Cisterciens habillés de blanc. Le Gonfanon Baucéant, à la fière devise templière, devient célébre sur les champs de bataille par ces couleurs visibles et reconnaibles par les Sarrasins. La moitié noire symbolise la piété des moines Clunisiens, alors que la moitié blanche rappelle la pureté des moines Cisterciens de Saint-Bernard qui prêcha la croisades en Terre Sainte, orné de la croix rouge. La Devise des Templiers « Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da glorian » "Non pour nous, seigneur, non pour nous, mais à ton nom seul, donne la Gloire" ! Ce texte latin est issu du Psaume 113,v9 selon la numérotation de la Vulgate, version latine de la Bible, traduite initialement par Jérôme de Stridon à la fin du IVe siècle, qui correspond au Psaume 115,v1 dans toutes les autres bibles chrétiennes qu'elles soient catholiques ou protestantes.b "Non nobis" est un court hymne latin prononcé comme une prière d'action de grâce et une expression d'humilité. Au combat, leur cri de guerre était : " A moi , beau sire ! Baucéant à la rescousse ! " Leur mot de ralliement était : " Vive Dieu Saint Amour ! ". Les Chevaliers du Temple détiennent dans leur mains les deux instruments de leur mission : l’épée, destinée à défendre les lieux saints et à protéger ceux qui s’y rendent et la charrue, qui leur permettra de mettre en culture les terre de l’occident pour approvisionner l’Orient en céréales et en bétail. Ces quelques mots sont également prononcés, lors du serment que prête le templier au moment son initiation. « Au nom de la Très Sainte, Bénie et Glorieuse Trinité et en présence des Chevaliers ici assemblés, par ceci et sur ceci, je promets et jure très solennellement de ne jamais révéler les secrets d’un Chevalier du Temple à quiconque n’aurait pas reçu ce grade, sauf à un Candidat à ce celui-ci, au sein d’une Préceptorie légitime de Chevaliers du Temple, et seulement lorsque j’y remplirai les fonctions de Précepteur régulièrement installé. Je promets, en outre, solennellement que je maintiendrai et défendrai fidèlement la sainte foi chrétienne contre toutes les attaques, non provoquées, de ses ennemis; que je ne ferai pas, même en colère, couler le sang d’un Chevalier du Temple, à moins que ce ne soit pour une juste guerre entre pays ou princes souverains; mais au contraire, je le défendrai, même au péril de ma vie, partout et chaque fois que sa vie ou son honneur pourraient être en danger; que je protégerai, dans toute la mesure de mes moyens, les parents et amis les plus proches et les plus chers de tout Chevalier du Temple, et leur éviterai, si possible, tout préjudice, péril ou violence auxquels ils pourraient se trouver exposés. Enfin, je promets très sincèrement d’obéir aux plus hautes autorités du pays où je réside ou pourrais résider; d’observer strictement et de maintenir les Anciens Règlements et Lois de l’Ordre ainsi que les Statuts du Grand Prieuré de France, et de répondre et obéir, autant que je le pourrai, aux convocations qui me seront envoyées. Tous ces points, je jure de les respecter fidèlement, sans hésitation, restriction mentale ou faux fuyant d’aucune sorte. Que le Christ m’aide et m’arme de fermeté pour tenir cette obligation solennelle. Je jure de consacrer mes discours, mes armes, mes forces et ma vie à la défense des mystères de la fois, et à celle de l’unité de Dieu. Je promets aussi d’être soumis et obéissant au Grand Maître de l’Ordre. Toutes les fois qu’il en sera besoin je passerai les mers pour aller combattre, je donnerais secours contre les Rois et Princes Infidèles et en présence de trois ennemis je ne fuirais point, mais quoi que seul je les combattrai si ce sont des infidèles. Non nobis, Domine non nobis, sed nomini tuo da gloriam ».

Hugues de Payns, Fondateur de l’Ordre du Temple Hugues II de Payns serait un chevalier champenois, mais il existe une hypothèse ardéchoise qui situerait sa naissance dans cette province. Il serait né entre 1070 et 1080 et mort en 1136. Certains historiens situe sa naissance en 1074. Fondateur et premier maître de l'ordre du Temple, Hugues II de Payns vécut en Champagne pendant la première période de sa vie. Dans sa traduction française de l'"Eraclès", Guillaume de Tyr le nomme ainsi : « Hues de Paiens delez Troies ». Ce village de Payns, dont il porte le nom, se trouve à 12 km au nord-ouest de Troyes, ancienne capitale de la province et résidence des comtes champenois. L'appellation du nom de Payns figure dans 65 manuscrits des XIIe et XIIIe siècles et sous de nombreuses orthographes : « Peanz, Painz, Pahans, Pedaneis, Paienz, Paaent, Pedannus, Pedannis, Paencio, Peantio, Paanz, Painis, Pedano, Pedans, Pedaneis, Pedennagio, Paens, Paianis, Paieno… ». La prononciation qu'il convient d'employer est « pin ». Dans la version ardéchoise, hypothèse de Michel des Chaliards, Hugues de Payens serait né au château de Mahun, dans le Vivarais, d'après des sources qui remonteraient au XVIIe siècle, en 1644. Mais cette version est contestée et la majorité des historiens sont unanimes pour rejeter cette interprétation.

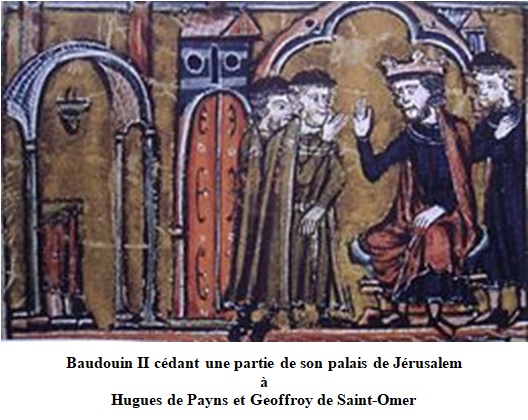

Godefroy ou Geoffroi de Saint-Omer, Fondateur de l’Ordre du Temple Godefroy de Saint-Omer serait né entre fin décembre 1075 et début janvier 1076, dans le château familial. Il est le fils de Guillaume, chatelain du lieu, et est issu de la famille des seigneurs de Saint-Omer. Guillaume Ier, seigneur de Saint-Omer, et son fils Hugues, participèrent à la première croisade en tant que vassaux de Robert II de Flandre. Ses parents particpèrent activement à la libération de Jérusalem et se distinguèrent lors des combats. Hughes de Saint-Omer y aurait été alors remarqué comme étant un des meilleurs chevaliers du royaume de Jérusalem. Un autre de ses parents, Gautier de Saint-Omer fut prince consort de Galilée et de Tibériade (1159 – 1171).

Robert IV De Craon dit « Le Bourguignon » Grand-Maître de l’Ordre du Temple La destinée exceptionnelle de ce Grand-Maître de l’Ordre des Templiers trouve son origine dans nos terres charentaises. Notre histoire régionale est intimement liée à la sienne et elle fut probablement à l’origine de sa profession de foi et de sa décision de se faire croisé. Personnage clé de l’Ordre tout juste créé, il va en devenir le législateur et lui donné les règles qui resteront les siennes jusqu’en 1312. L’histoire de la vie légendaire de Robert de Craon, dit « Le Bourguignon », surnom qu’il tenait de son grand-père, commence donc en Charente. Nous ne pouvions poursuivre notre récit sans évoquer cette page d’histoire qui trouve ses racines dans notre département. La lignée des seigneurs de Craon est originaire de l’Anjou et de la famille de Nevers. Robert est né de Renaud sire de Craon, comte de Nevers et d’Egmagen de Vitré. Il est le troisième fils de la maison. Considéré comme un chevalier gentilhomme, il passe pour un homme sage bienveillant et intelligent. Robert nait vers la fin du XIe ou au début du XIIe siècle. Cadet de trois frères, il quitte sa province et vient s'installer en Aquitaine ou le comte d'Angoulême, Vulgrain II, son parent l'a fiancé avec la fille d'un seigneur, en 1125. Mais cela déplait au duc d'Aquitaine Guillaume IX "Le Troubadour" et une querelle éclate entre les seigneurs qui fera rompre les fiançailles. Jourdain VI Eschivat s’éteint en 1124. Il était le dernier descendant mâle de Aimard, seigneur de Chabanais et fils de Jourdain III. Aimard avait épousé Barreld, sœur du Comte d’Angoulême, Foulques Taillefer. Aimard avait construit le château de Confolens. La mort de Jourdain VI Eschivat posait un problème de succession car sa fille, Amélie de Chabanais, son unique héritière, était également la nièce du Comte d’Angoulême, Vulgrain II. Ce dernier était de plus suzerain des terres de Chabanais et de Confolens. Il devenait donc urgent pour Vulgrain, de choisir un prétendant de son choix à la jeune fille qui lui serait un précieux vassal. C’est donc avec empressement qu’il fiança sa nièce à l’un de ses parents, Robert de Craon dit « Le Bourguignon ». Aimard, seigneur de La Rochefoucauld et de Verteuil, à qui cette union future déplaisait, fit valoir ses droits sur les seigneuries de Chabanais et de Confolens par sa femme, proche parente de Jourdain VI. Avec le soutien de Guillaume IX de Guyenne, Duc d’Aquitaine il s’empara des terres constituant l’héritage d’Amélie. Après cet échec militaire de Vulgrain II, le mariage de Robert et d’Amélie se trouva remis en question. Sur les conseils de son parent, Robert de Craon rompit ses fiançailles avec Amélie et leur mariage fut annulé. Politique oblige…..

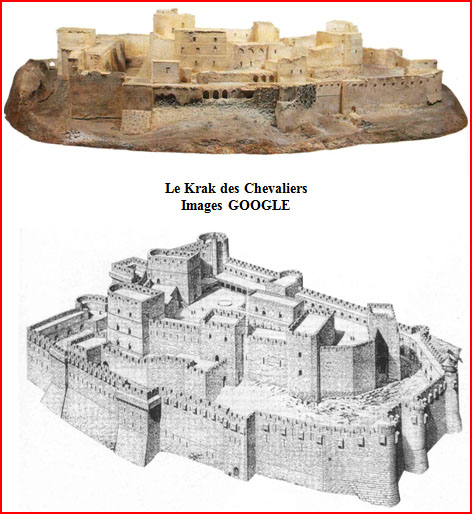

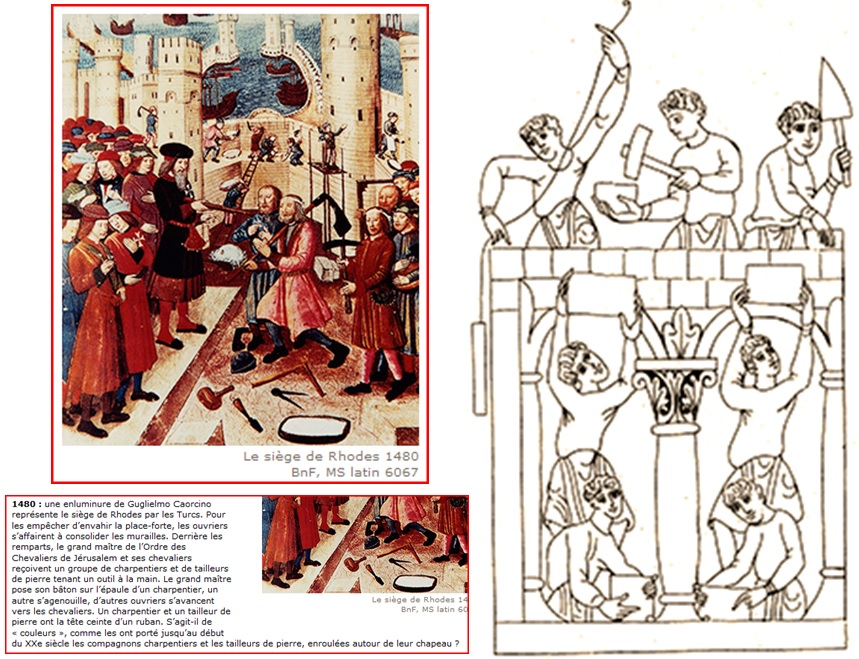

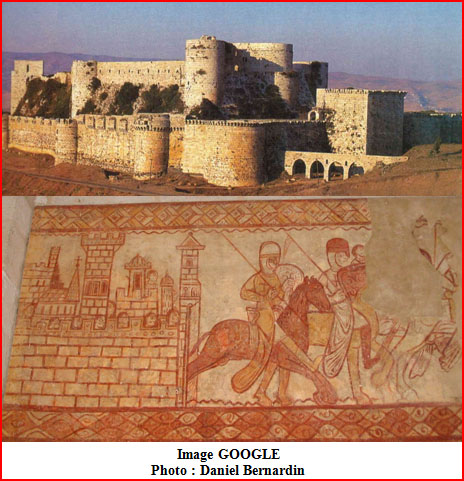

Qu'est-ce que Saint-Devoir Lorsque, Hugues de Payns rassembla en mars 1146, les Chevaliers du Temple sur la colline de Vézelay, il fit appel aux travailleurs du bâtiment qu’étaient les compagnons. Tailleurs de pierre, charpentiers, pontonniers, maçons et tous les corps de métiers s’y rapportant répondirent à son appel et constituèrent le premier corps historique du génie militaire des croisades. C’est ainsi que ces hommes entrés au service du nouvel ordre militaire reçurent la règle nommée « Saint-Devoir ». L'existence certaine du Devoir est attestée dès l'an 1150. Le serment de fidélité à cette règle eut lieu à l’abbaye de Fontenay, en Côte d’Or. C’est également dans cette abbaye que fut mis au point le procédé géométral connu sous le nom de « Trait » de coupe de pierres ou de charpentes, tirés des principes du mathématicien Grec Euclide (vers 300 av JC). Ce furent environ dix milles ouvriers constructeurs qui répondirent à l’appel de la croisade. Vers 1148, débuts du « Saint-Devoir » apparut au Proche Orient le premier essai d’architecture ogivale avant même l’implantation des grands chantiers gothiques du royaume de France. Nous devons aux hommes du "Saint-Devoir de Dieu" lors de la seconde croisade, l’édification des monuments militaires et religieux suivants :- Le Krak des Chevaliers, - Le Château Pèlerin à Saint-Jean d'Acre - La Grande Basilique de Damas et plusieurs autres.

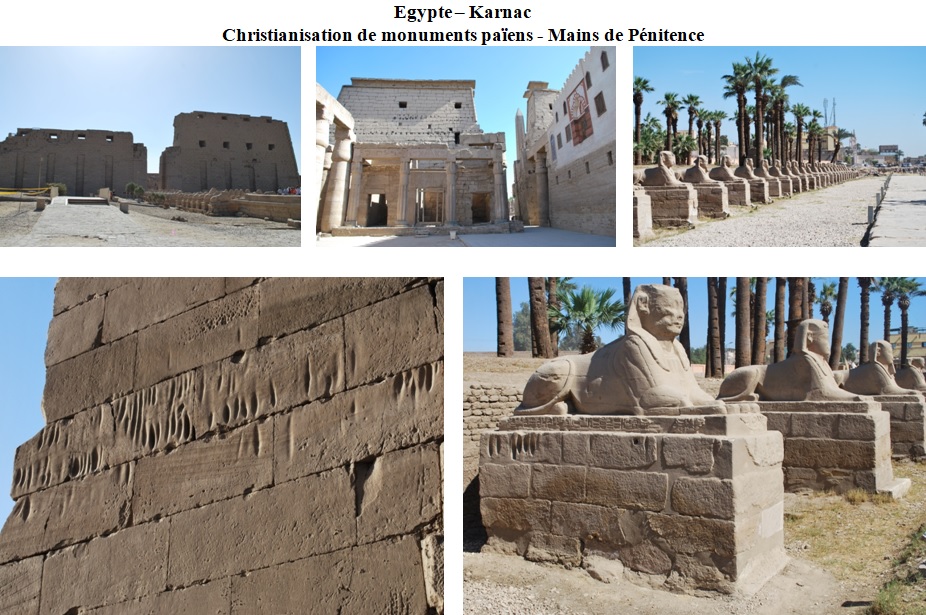

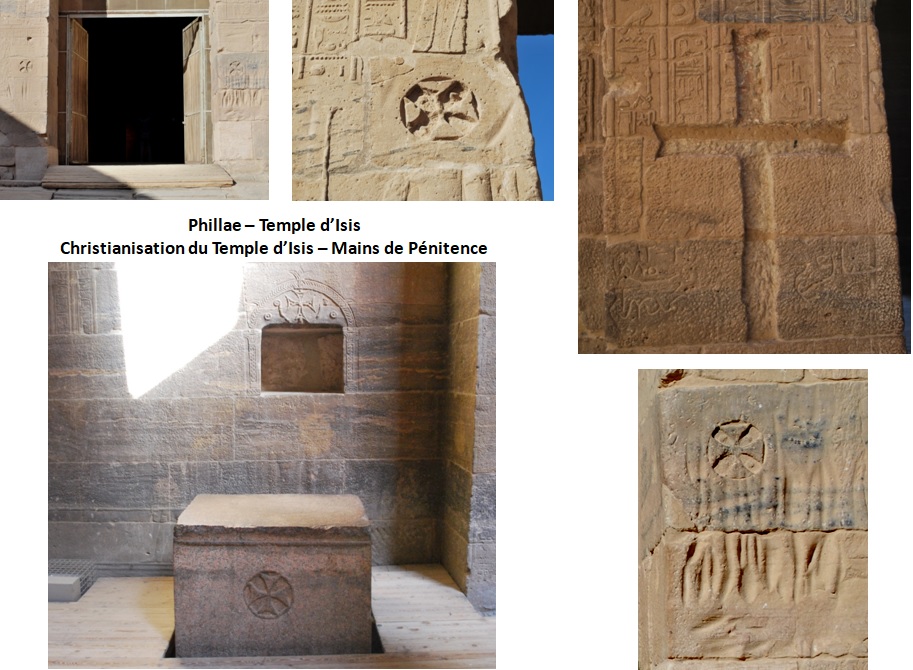

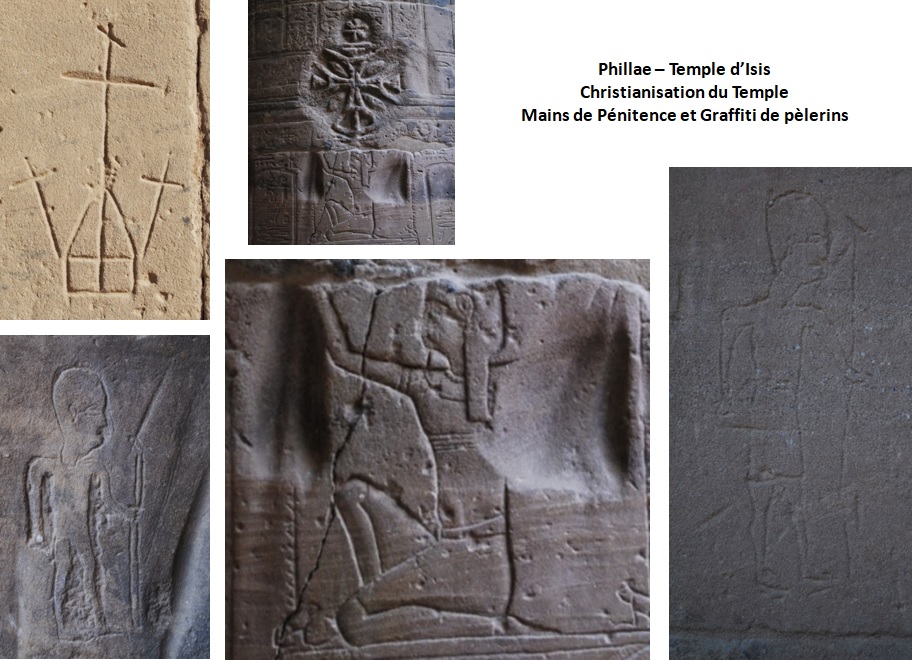

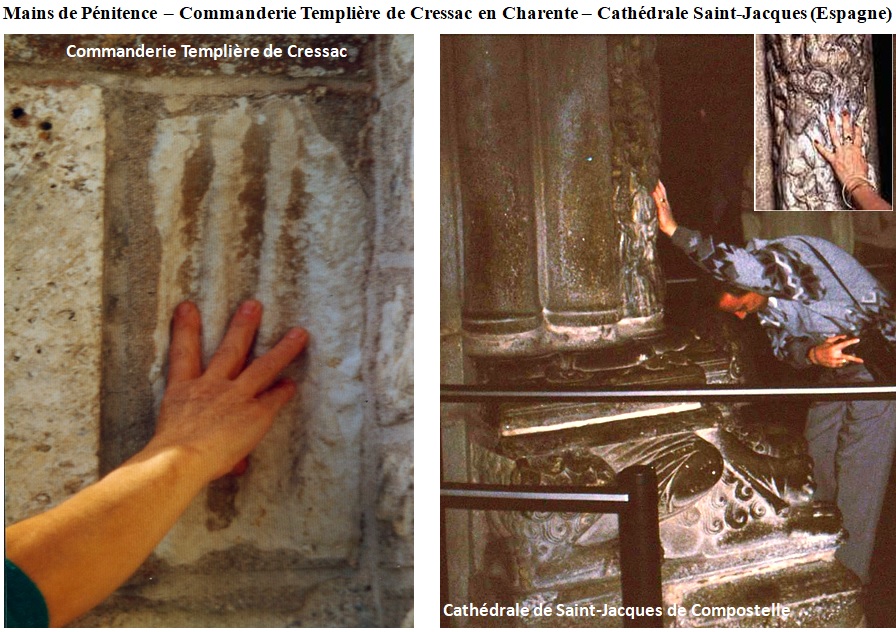

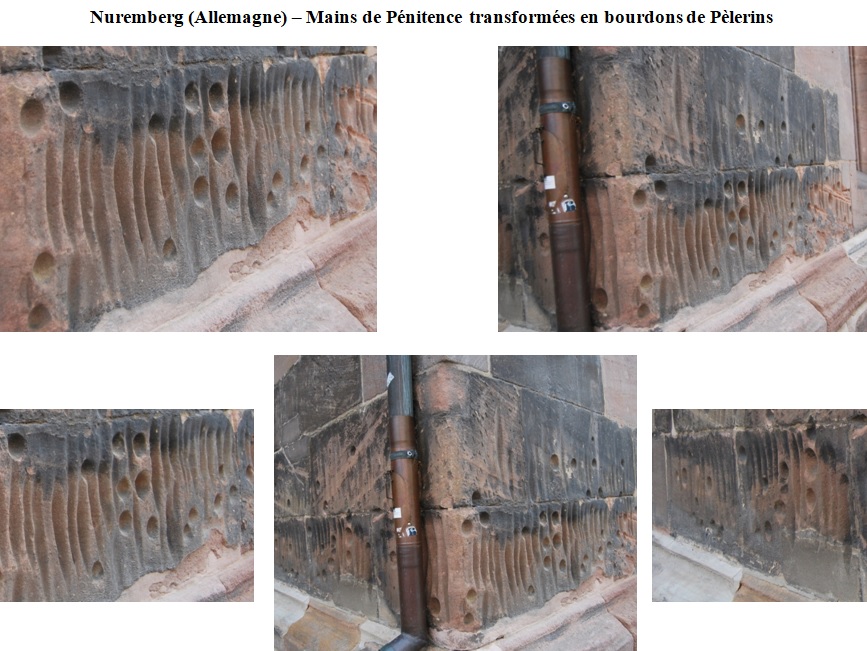

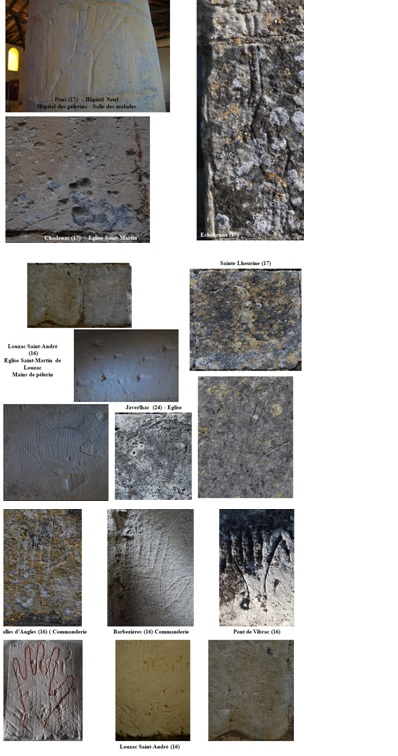

Encouragés par les princes de Lusignan, les hommes du Saint-Devoir montrèrent tout leur savoir, dans l’élévation de plus de trois cents églises, d'innombrables commanderies et de nombreux palais. De nombreux compagnons du Poitou-Charentes accompagnèrent ces princes en Terre Sainte. C’est aux Tailleurs de pierre angoumoisins que l’on doit la construction de la cathédrale bysantine Saint-Marc de Venise. De retour à Angoulême après leur périple en Terre Sainte, ils entreprendront trois chantiers de la plus haute importance. Ils vont mettre en chantier la construction des trois cathédrales bysantines, considérées dans l’histoire du compagnonnage comme les plus prestigieuses de France ; Angoulême, Poitiers et Périgueux. C’est ainsi, que ces hommes du bâtiment, passés maitres dans l’art de la construction, sont devenus les « Compagnons des Devoirs ».Les Pèlerins de Terre Sainte JERUSALEM, la "Sainte" cité divine où repose le tombeau du Christ rendu vide par sa résurrection, attire depuis des millénaires les pèlerins de la terre entière. Aussitôt la crucifixion, les premiers pèlerins accourent vers la Judée. Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin accomplit le pèlerinage à Jérusalem en 326. A u IVe siècle, tous les lieux saints des évangiles de Palestine sont fréquentés par une foule nombreuses. En 333, un pèlerin qui n'a pas laissé son nom à la postérité, décrit son itinéraire de Bordeaux à Jérusalem. Mais comme tous les hauts-lieux de pèlerinages modernes, la corruption va empoisonner la ville. Mais c'est surtout à partir de l'an 1000que vont s'intensifier les pèlerinages en Terre Sainte. Au début du VIIe siècle, en l'an 614, Khosrô II, roi des Perses, dévaste et pille la cité du Christ, mais il autorise les chrétiens à pratiquer leur culte. La cité restera musulmane jusqu'au croisades. Le calife d'Egypte, Al Hakim détruira même le Saint-Sépulcre en 1009. Tout au long du XIe siècle, la situation se dégradera et les doléances des pèlerins et des hommes d'églises ne cessent d'arriver à son ministère. Le Pape, Urbain II va prêcher à Clermont la première croisade. En 1064 se met en route un pèlerinage vers la Terre Sainte qui compte environ 7000 pèlerins. Parvenus sur place, ils seront anéantis par les Arabes. Ils ne devront leur salut qu'en se réfugiant dans un château en ruine où ils seront assiégés durant trois jours.Seuls 4000 d'entre sauveront leur vie. Du latin "Pelegrinus ou Peregrinus" désignant un voyageur ou un étranger, natif d'une autre région, qui n'appartient pas à celle-ci. Le pèlerin est le croyant qui passe sans s'arrêter et en soi il est l'étranger. l'appellation s'est transmise aux pèlerins qui partaient vers l'un des trois lieus saint de la chrétienté, Jérusalem, Rome et Saint-Jacques de Compostelle, pour les plus anciens. Il n'y a pas de pèlerinage sans lieux sacrés qui peuvent être une ville sainte où encore un lieu où s'est produit un ou des phénomènes inexpliqués, les miracles. Partir c'est aller à la rencontre d'une remise en question, d'une épreuve physique et morale pour l'accomplissement de sa geste sacrale ou encore faire son chemin comme acte de pénitence ou de repentance. Ce n'est donc pas le fruit du hasard si les pèlerins de Terre Sainte ont ramené de leur pèlerinage, une coutume qui s'est propagée à travers toute l'Europe, sur les murs de nos monuments chrétiens. "Mains de Pénitence" et "Mains de Pèlerins" ornent abondamment les murs des cathédrales, des églises, des commanderies, des hôpitaux des chapelles et de tous lieux religieux où s'arrêtaient les pèlerins pour se reposer, se reposer ou encore se faire soigner. Voici qu'elle pourrait être leur origine :

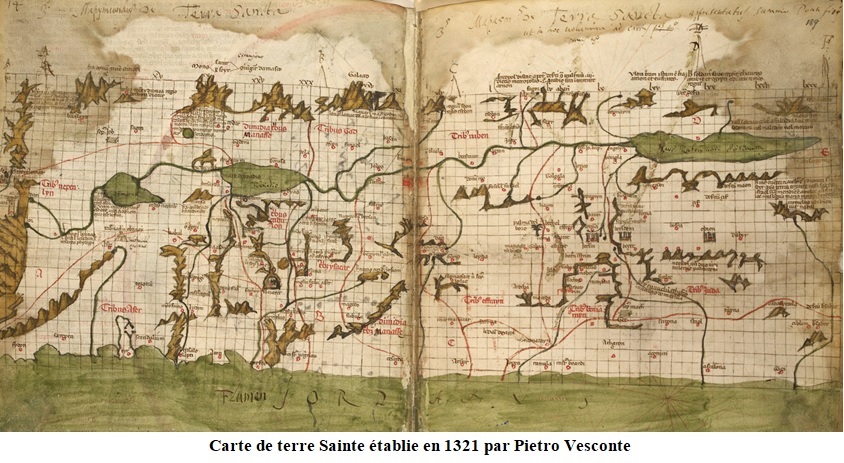

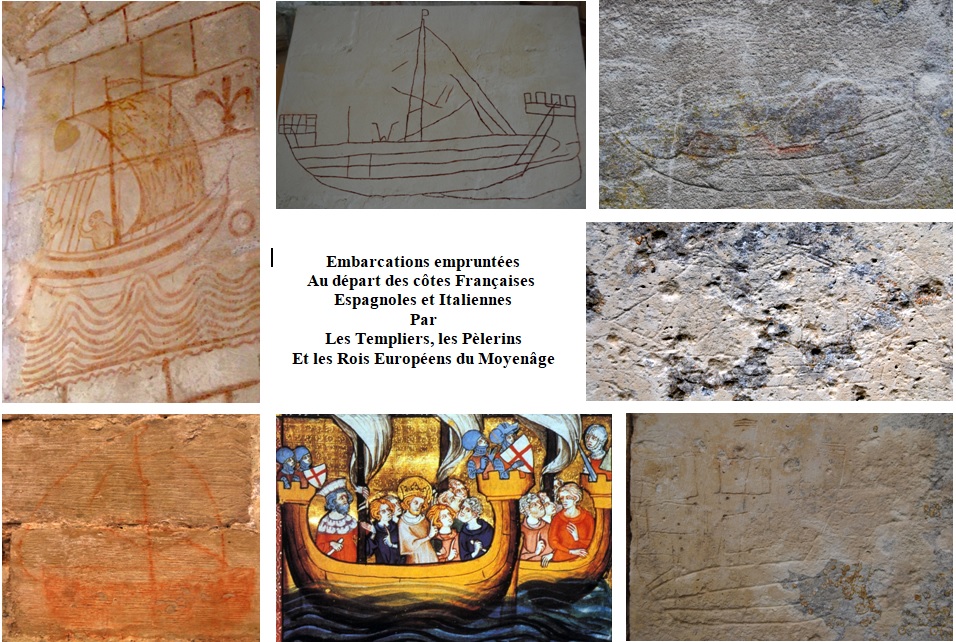

Le Voyage en Terre Sainte Depuis le IVe siècle, les pèlerins ont emprunté par milliers,différents itinéraires pour se rendre en Terre Sainte. Les voies "terrestre" par la vallée du Danube, et "maritime" virent, depuis le nord de l'Europe, une affluence de voyageurs importantes vers les ports de Méditerranée depuis l'Espagne (Barcelonne) avec escale à Majorque, Porto Bota (aujourd'hui Porto Botte) et Cagliari en Sardaigne, depuis la France au port d'Aiges-Mortes et Marseilles, l'Italie sur la côte ouest( Gênes, Salerne, Amalfi, Pise, Luna), les ports de la côte Adriatique (Venise, Bari, Monopoli, Brindisi), Tarente à l'extrême sud sud, avec des escales à Rhodes et Chypre. A l'est, en provenance de Russie ou de Scandinavie, après un périple terrestre très long, on prenait le bateau à Caffa en Crimée, ou à Bialogród connue en français sous le nom de « Bellegarde » en Ukraine. Cette cité appartiendra aux génois qui la nommeront "Montecastro" en 1315. Plus tard elle changera à nouveau de nom et prendra le nom turc de Akkerman qui signifie "Citadelle Blanche". De nos jours c'est la ville de Bilhorod-Dnistrovskyï. les bateaux en provenance de ces dernières cités faisaient escale à Istanbul puis gagnaient la Terre Sainte. Des navires partaient également d'Anvers, de Flandre, d'Angleterre et de Norvège pour acheminer à bon port les pèlerins. Le plus souvent le port d'arrivée se situait à Acre. Les pèlerins pouvaient à l'occasion voyager sur des navires musulmans. Au XIIIe siècle la route maritime sera préférée à la route terrestre alors que la Terre Sainte et redevenue musulmane à part une bande côtière. Saint-Jean d'Acre est la nouvelle capitale de ce qui subsiste du royaume chrétien et tout, voyageurs et marchandises transitent par son port.

Le Pèlerinage Maritime Dès le Xe siècle, les pèlerins empruntent les navires partant des ports de l'Italie méridionale (Bari, Tarente, Brindisi). Au XIIe siècle, ils vont affluer de tout les pays d'Europe et au XIIIe siècle, les statuts marseillais et contrats génois dévoilent que les navires servaient au transport des marchandises mais aussi des pèlerins. Cela démontre qu'une politique de transport de masse s'est mise en place dans les ports italiens et français pour faire face à cette affluence. Les contrats de constructions de navires sont en forte augmentation dans les ateliers maritimes de Sampierdena et de Marseille en vue de créer un flotte spécialement conçue pour transporter, hommes, femmes et denrées vers l'Orient depuis Aigues-Mortes, devenu le principal port français. Si la route maritime fut la plus fréquentée et la moins longue, elle n'en était pourtant pas la plus sûre. Sa voie est jalonnée de naufrage. L'organisation des départs était réglée en fonction de la rotation saisonnière des bateaux entre les ports du nord de la Méditerranée et ceux de Terre Sainte. L'embarquement se produisait au début du printemps, dès le mois d'avril aux premiers jours de l'été. Les retours s'effectuaient à l'automne, en septembre et octobre, avant la période des fortes tempêtes. Ces rotations migratoires laissaient aux armateurs le temps de prévoir et d'organiser la prochaine affluence du printemps suivant. Les nefs se composait d'une proue en pointe qui fendait l'eau. A l'étage inférieur, une remise servait de magasin pour les cordages et servait de cambuse au chef de proue et ses aides pour y dormir. La poupe, plus large abritait un château à trois étages. L'étage supérieur était réservé au pilote et sa boussole, au milieu se trouvait la cabine du capitaine et de ses officiers. En dessous venaient les compartiments des rameurs. La cuisine jouxtait l'étable et ses animaux pour être tuer et manger. Au centre du navire, le pont, plus élevé, servait de promenade. C'est ici que se positionnait l'escalier qui menait à la carène où étaient logés les pèlerins et leurs bagages. Ils dormaient côte à côte. La cale remplie de sable servait de réserve à boisson pour les cruches de vin enfouies dans cette plage artificielle et également de local à fraicheur pour les denrées périssables.L'odeur y était particulièrement insoutenable.

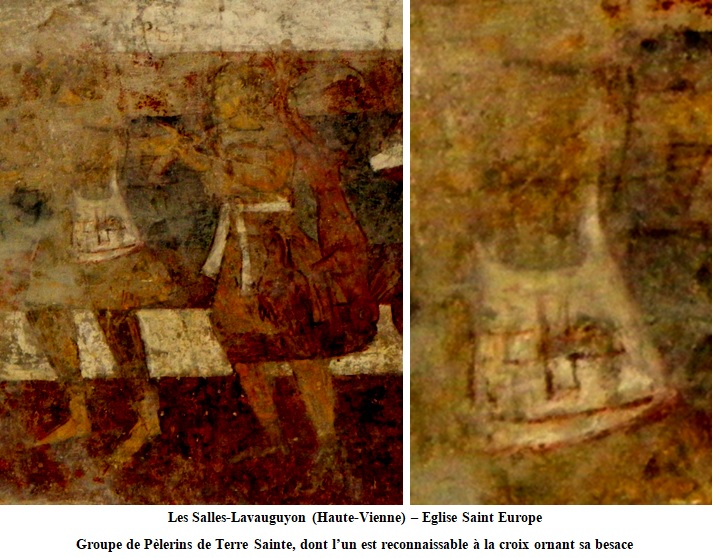

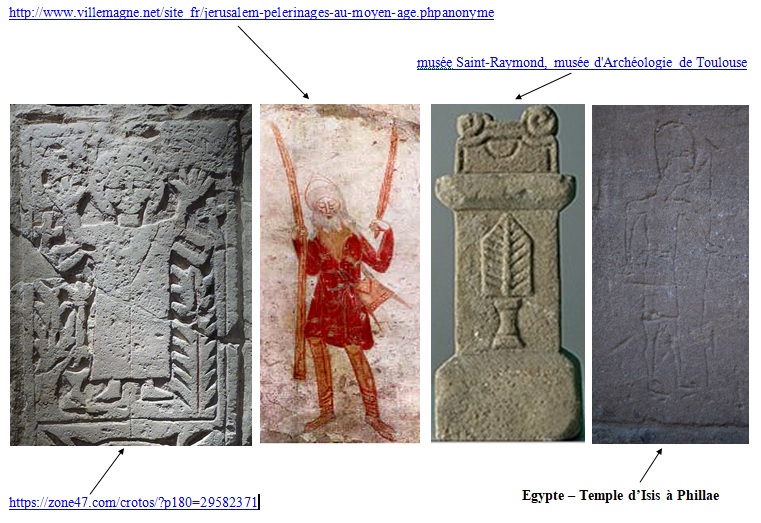

Les Signes de Reconnaissance La Croix du Pèlerin Très tôt, les pèlerins vont arborer comme signes distinctif, des colifichets, amulettes et enseignes portant le monogramme du Christ ou la croix. Cette dernière peut avoir la forme du "T" ou "Tau grec". Le plus souvent, on la brode sur le vêtement. Plus tard elle prendra la forme de la croix latine et deviendra l'emblème du pèlerinage et des croisés. Bien avant d'être l'emblème des croisés, la croix était un insigne de pélerinage employé dans tout l'Occident découpée dans une étoffe de couleur rouge et cousue sur l'épaule gauche. Peu à peu elle se déplacera sur la poitrine et dans le dos. Quelquefois on la trouvera dans la représentation des fresques religieuses sur la besace. La croix serait à la fois un signe de protection divine, de dévotion, de soumission à Dieu, de repentance et de pénitence pour ses pêchés et de victoire pour le pèlerin croisé qui s'est engagé comme soldat de Dieu dans la libération de la Terre Sainte. Ainsi la croisade du croisé/Pèlerin, devient symbole d'une double sacralité qui se rapporte à la destination du pèlerin "Jérusalem" et à sa mission divine de croisé de "libérer l'église chrétienne de Terre Sainte de ses oppresseurs".

La Palme du Pèlerin Lorsque le pèlerin revenait de Terre Sainte, il ramenait comme preuve de son périple, une feuille de palme qu'il arrachait au palmier qu'il arborait fièrement. Généralement ces feuilles de palme étaient coupées à Jéricho. De ces palmes vient le nom de "Paumier" ou "Paulmier" nom que prendront les pèlerins qui auront accomplis leur pèlerinage en Terre Sainte.Le pèlerin arborait fièrement cet insigne symbole glorieux de son pèlerinage. A son retour chez lui,il déposait la palme de Jéricho sur l'autel de son église.En Terre Sainte, la "Procession du Dimanche des Rameaux" rassemble des milliers de pèlerins qui agitent des feuilles de palmiers du Mont des Oliviers à la vielle ville de Jérusalem en chantant "Hosanna".

Les Reliques de Pèlerins Dès le Haut Moyenâge, les pèlerins partant à Rome ou en Terre Sainte avaient coutume de rapporter des reliques qu'ils exposaient dans leur paroisse ou gardaient précieusement chez eux. Au VIe siècle les pèlerins revenant de Palestine ramenaient des ampoules d'huile sacrée. Au VIIe siècle, ils en revenaient avec des ampoules en plomb. Jusqu'au XIe siècle le phénomène ne fit que s'amplifier. Des ateliers de fabrication vont produire des articles en grande quantité pour faire face à la demande qui ne faisait que se développer. L'ouvrier qui exécutait ces ces objets était appelé "Biblotier", en fait il était un faiseur et mouleur de bibelots en plomb destinés à être vendus aux pèlerins. Ecclésiastiques, laïcs, nobles seigneurs, marchands de rêves et truands de toutes sortes, virent dans le marché un nouveau moyen de s'enrichir. Bientôt un véritable trafic se mit en place à l'échelle européenne et pas une abbaye, cathédrale, monastère ou église de village ne voudront rester sans avoir acquis sa relique qui fera sa renommée et par là même sa richesse. C'est ainsi que le corps du même saint ou sainte va se retrouver vénéré en plusieurs lieux, que l'on va retrouver leurs membres dispersés à de multiples endroits, des têtes qui ont voyagé au quatre coin de l'Europe, des fragments de bois de la croix qui pourraient peupler toute une forêt, des clous de la croix qui auraient permis de crucifier d'innombrables condamnés, bref un trafic bien organisé qui va se développer durant plusieurs siècles. L'église a eu beau réunir plusieurs conciles pour contrôler le marché, mais sans la volonté d'y mettre un terme, ce qui fait que le trafic étant trop lucratif, elle ferma les yeux et continua a encourager le mercantilisme des sanctuaires disséminés à travers l'Europe.

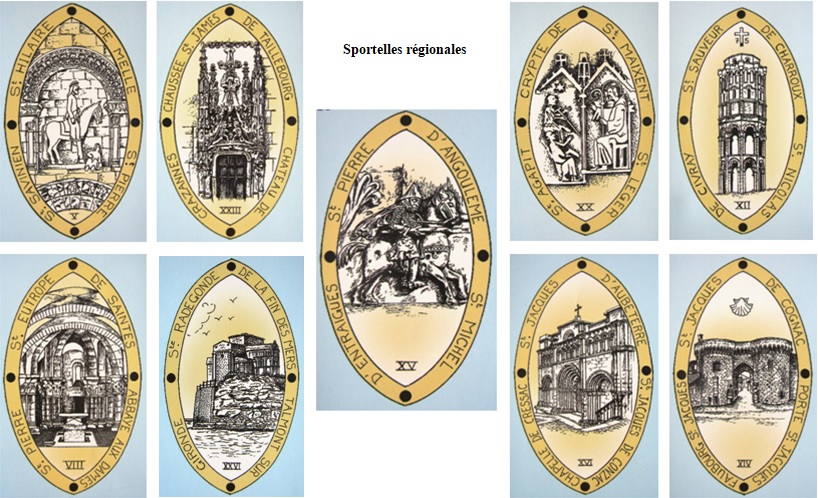

Enseignes, Sportelles, Insignes et Ampoules de Pèlerins Les Enseignes, Sportelles et Insignes: Cousue sur le vêtement, manteau, chapelet ou chapeau, ou encore sur la besace ou la panetière, ces modestes objets indiquaient la condition de celui qui les portaient et le lieu du pèlerinage où le pèlerin s'était rendu. Cette pratique vu le jour, probablement dès l'époque paléochrétienne orientale, avec les eulogies, petites ampoules en terre cuite qui pouvaient contenir l'eau, l'huile bénite, le lait de la Vierge ou encore ses larmes. Objets de dévotions, ces objets étaient facile à ramener. Apparues dès le XIIe siècle, leur usage se poursuivra jusqu'au XVIe siècle. Leur fabrication était le plus souvent en plomb, amis pour les pèlerins plus aisés, il se fabriquaient des enseignes en argent, en émail et en or. Au XIIIe siècle apparurent les "Boutons-Enseignes" dont le port se généralisera jusqu'au XVIe siècle. Comme l'enseigne, il est en plomb ou encore à base de cuivre et d'étain.Dans la seconde moitié du XVe siècle apparait un autre phénomène de mode qui va principalement être commandé par les plus fortunée et les plus érudits, "Les Enseignes de Livres d'Heures". Cousue sur les livres, elles sont faites d'une feuille de métal ou d'argent estampée. Circulaire ou quadrilobée elles pouvaient gravées ou émaillées. Elles s'ornait de scènes religieuses, personnages saints ou encore de navires associés à des saintes ou des saints. L'enseigne différenciait le pèlerin du voyageur ordinaire ou du vagabond. On lui offrait l'hospitalité en toute confiance. C'est une sorte de laisser passer en temps de guerre et la garantie que son propriétaire est reconnu par Dieu, ce qui fait de lui un intouchable. La "Sportelle", quand à elle, est une médaille ovale, devenue l'insigne du pèlerin de Rocamadour. Associée à ce haut lieu du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, elle porte ce nom depuis l'an 1172. De même que les jacquets qui portaient coquille Saint-Jacques ou les pèlerins de Boulogne qui arboraient la "Barque avec la Vierge tenant l'Enfant Jésus dans ses bras" ou ceux de Chartres, la "Sainte Chemise", la sportelle de Rocamadour va acquérir au cours de son histoire une renommée qui ne cessera de grandir, au point de servir de sauf-conduit pour traverser les régions dévastées par la guerre de Cent Ans, en 1371. De forme ovale, ce pendentif était fabriqué exclusivement par les orfèvres de la cité. Elle portaient 4 à 6 bélières destinées à la coudre sur le vêtement ou le chapeau du pèlerin. Elle représente la Vierge nimbée dans une mandorle, siégeant sur un trône, tenant un sceptre fleurdelisé dans la main droite. L'Enfant Jésus également nimbé, est assis sur son genou gauche. La sportelle porte l'inscription suivante en latin "Sigillum beata Maria de Rocamador" soit "Sceau de la Bienheureuse Marie de Rocamadour. Les sportelles comme les enseignes et autres insignes étaient en plomb, en étain, en cuivre et plus la position sociale le permettait elle se fabriquaient aussi en argent et en or. Depuis l'an 1237, l'abbé de Tulle, Elie de Ventadour, avait autorisé les habitants à vendre ces médailles aux pèlerins. Les pèlerins se l'a procuraient après avoir été se recueillir sur les reliques de saint Amadour, vénérer le sanctuaire de la Vierge Noire et escalader les 233 marches menant au coeur de la cité.

Pèlrins et Chevaliers Charentais de Terre Sainte Conclusion Depuis l'époque médiévale ces trois groupes de personnages se sont côtoyés et ont empruntés ensemble les voies de Pèlerinages. Une étroite relation et complicité s'est créer entre eux avec le temps. Une sorte de fraternité liant les uns aux autres dans l'entraide, la souffrance, les combats, que quel que soit le lieu de pèlerinage qui unit ces trois fraternité, elles se retrouvent, s'accompagnent et font un bout de chemin ensemble. Les Templiers jouant leur rôle de protecteur, les compagnons construisant les forteresses et les monuments religieux pour leur protection et leur foi, les pèlerins pour la vénération du Christ et des lieux saints. Tous ont en commun une vérité, ce sont tous des pèlerins.Note : "Références (bibliographie, archives, photos IGN…) :

Charles Daras – « Les Templiers en Charente les Commanderies et leurs Chapelles » Abbé Cousin– « Histoire de Cognac, Jarnac, Segonzac et d’un grand nombre de localités entre Saintes § Châteauneuf, Archiac et Rouillac, Pons et Saint-Jean d4Angély » - Page 88 - Tome I - Editions Pyremonde/Princi Negue – 1882/2007. Anne-Marie Legras – « Les commanderies des Templiers et des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem » Editions du CNRS - 1983. Jean-Claude Bonnin – « Les Templiers et leurs Commanderies en Aunis, Saintonge, Angoumois – 1139-1312 – Avec les Planches dues à la plume de Bernard Arman » Page 65 – Rumeur des Âges – Année 1983 Abbé Jean NANGLARD - Vicaire Général - Pouillé Historique du Diocèse d’Angoulême - Tome Premier 1894 - Tome Troisième 1900- Tome Quatrième 1903 - Diocèse de Saintes - Angoulême imprimerie Despujols - 1900 Jean George - Les Eglises de France - Charente - Société Archéologique et Historique de la Charente - 1933 Charles DARAS - Les Commanderies et leurs Chapelles Dans la Région Charentaise - Mémoires de la Société Archéologique et Historique De la Charente - nnées 1951-1952 A 1953 Giorgio PERRINI - Les Aveux des Templiers - Editions Jean de Bonnot - 1982 François SEMUR - Abbayes, Prieurés et Commanderies De l’Ancienne France (Vers IVe siècle – Vers XVIIIe siècle) - Poitou – Charentes – Vendée - 1984 Daniel BERNARDIN - Robert de Craon - Deuxième Grand-Maître de l4ordre du Temple - Les Amis du Vieux Confolens - Bulletin Trimestriel N°218 - Année 1986 Eugène HAROT - Essai d’armorial des Grands-Maîtres de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem Rome Collegio Araldico - Corso Vittorio Emanuele, 101 - 1911 J. Martin-Buchey - Géographie Histotique et Communale de la Charente - 1914-1917 Alcide Gauguié - La Charente Communale Hillustrée - 1865 Pierre Racine - Une Migration au Temps des Croisades-Les Voyages de Pèlerinage - Revue des Etudes Bysantines - 2004 Léopold Dressaire - Les Pèlerinages d'Autrefois en Terre Sainte - Revue des Etudes Bysantines - 1914 http://lumiere-du-moyen-age.e-monsite.com/ - Ombres et Lumières du Moyen Âge Françoise Micheau - Occident et Orient au Xe siècle - Itinéraires Maritimes et Continentaux des Pèlerinages vers Jérusalem - 1978 Raoul Glaber - Chronique de Pèlerins en Terre Sainte Christian Amalvi - Les Pèlerinage Piere-Vincent Claverie - Les acteurs du Commerce des Reliques à la fin des Croisades - Le Moyen Âge Tome CXIV - 2008 Paul Bertrand - Elodie Bardi - Reliques et Croisades (12e-13e S.) Marielle Brie - Les Enseignes de Pèlerinage Médiévale - 2019 ABB M.C - La Sportelle de Rocamadour - 2017 Christiane Lyon-Caen - Ampoules à Eulogie Dr Louis Marchand - Ampoules de Pèlerinages trouvées en Bourgogne - 1872 Christophe Baillet - Usages du Verre dans les Trésors Ecclésiaux de Reliques -(Sud-Ouest de la France, fin XIe - Début XVIIIe siècles) - 2013 Arthur Forgeais - Plombs Historiés trouvés dans la Seine - 1863 Colette Lamy-Lassalle - Recherches,sur un ensemble de Plombs trouvés dans la Seine - 1968 Détection Passion N°26-N°36-N°50-N°57-N°82-N°87-N°92 Jean-Marie Denis - Montbron en Charente - Tome I - 1976 https://www.universalis.fr/ Photos : Daniel Bernardin Recherches Archéologiques et Historiques - Auteur de l'Article : Daniel Bernardin ." | Liens RelatifsL'Article le plus lu à propos de HISTOIRE DU COMPAGNONNAGE : Les dernières nouvelles à propos de HISTOIRE DU COMPAGNONNAGE :

|

Jolatradition 1 1 |

|

| Les Commentaires sont la propriété de leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. |